„Dichter im Zeitlosen“ von Wilhelm Keiling, 1942

Über Carl Albert Lange

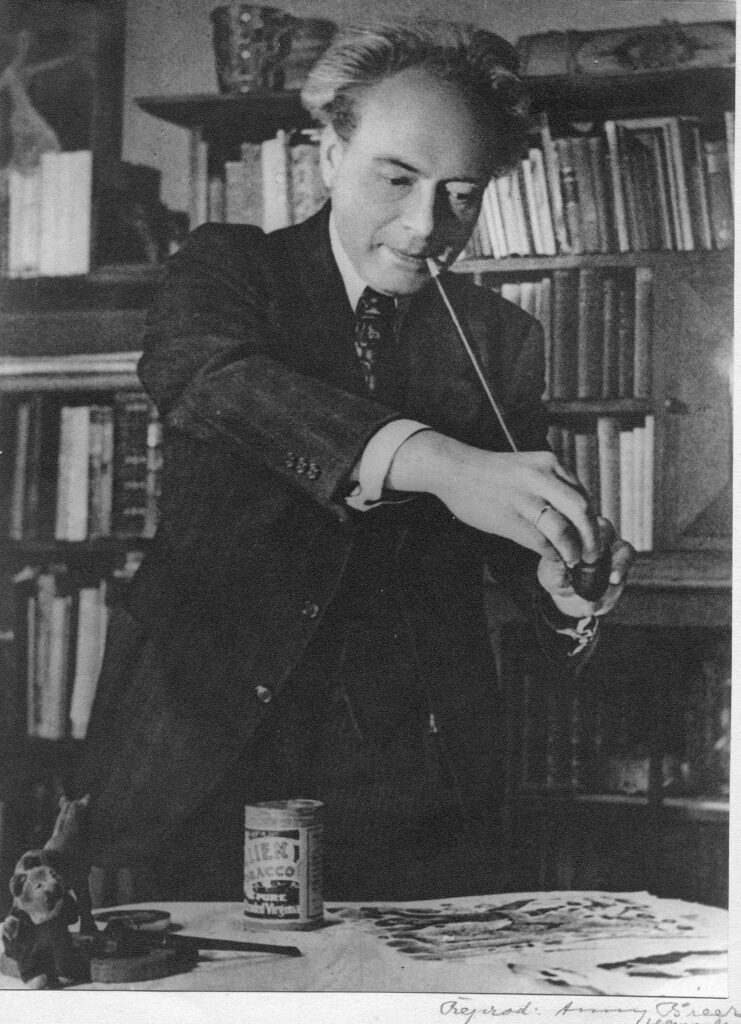

In einem der üblichen Etagenhäuser alten Stils, wie sie gleich anderen Städten auch Hamburg aus der Zeit spekulativen, kulturfremden Bauens zu Tausenden besitzt, wohnt der Dichter Carl Albert Lange. Man steigt die übliche Treppe hoch, gerät, je mehr man sich dem Glasdach des Lichtschachts nähert, aus der Dreivierteldämmerung des Erdgeschosses in halbe fade Helligkeit, liest dicht an die Tür gebückt den Namen, ertastet sich den Klingelknopf und hat nach diesem ganz gewöhnlichen Treppenanstieg das durchaus eigene Gesicht eines ungewöhnlichen Mannes vor sich, von dessen etwas scheuer, aber dennoch runder, klarer Ausdruckskraft das hier gezeigte Fotobildnis nur die Andeutung der dem Augenblick verhafteten Fotografie gibt. Bücher, Bilder und Gerät des Arbeitszimmers ordnen sich um den Dichter mit der Zugehörigkeit angemessenen Hausrats, dessen Stil ein ungewöhnlich energiegeladenes grafisches Blatt ebenso wenig scheut wie kleine Verspieltheiten und der erinnerungsbunte Kleinigkeiten ebenso umgreift wie des Dichters von Kameradenhand in sibirischen Speckstein geschnittenes Reliefbildnis aus den Jahren der Kriegsgefangenschaft in Sibirien.

Sibirien 1915 bis 1919 – damit ist Carl Albert Lange als Mann der Weltkriegsgeneration ausgewiesen – genauer als Fünfzigjähriger, ein Mann demnach, der über die Hälfte seines Lebens hinter sich gebracht hat. Wenn man seinen Namen irgendwo in Deutschland nennt, bleibt er auch da ohne Widerhall, wo andere Gleichaltrige oder gar Jüngere bekannt und anerkannt sind. Wenn Carl Albert Lange im Gespräch mit humorigem Lächeln meint, er sei ein „Meerwunder an Erfolglosigkeit“, so scheint er zwar zu übertreiben und zu übersehen, dass immerhin schon drei Gedichtbände von ihm erschienen sind – 1921 „Sibirien“, 1929 „Im Netz der Gestirne“ und 1937 „Vom Leben und Tod der Sonnenblume“. Er hat aber dennoch recht, wenn man nach den Spuren fragt, die diese durch große Zwischenräume voneinander getrennten schmalen Bände in der vielfältigen Landschaft der deutschen Gegenwartsdichtung und vor allem im Zeitbewusstsein hinterlassen haben.

Woran liegt das? Hat die Zeit seit 1920 an Carl Albert Lange etwas versäumt oder ist er ihr soviel schuldig geblieben, dass sie ihn dem Schicksal des außerhalb seiner Vaterstadt fast völlig Unbekannten preisgab? Wenn man es als die Aufgabe der Dichtung betrachtet, die Aktualität des Ewigen im Zeitlichen mit ihren Mitteln darzustellen, dann hat Carl Albert Lange auf lange Strecken mit Kraft und Tiefe das Seine getan. Er ist als Dichter unbeirrbar seinen Weg gegangen durch eine Welt der geistigen Hysterie und des völkischen Zusammenbruchs, er, der sich eben erst aus der jahrelangen Hölle der Kriegsgefangenschaft in Sibirien gerettet hatte, von der er dann mit verquälter, sich nur mühsam befreiender Stimme sang:

Tartarus

Sanduhren hocken wir im Dunkeln, Tag stellt uns auf, Nacht stürzt uns um, wir möchten schrei’n, wir bleiben stumm, wie Augen sehen wir’s um uns funkeln. Tief lauschen wir in uns hinein – es siebt und siebt die Ewigkeit aus ihres Mundes Urgestein durch uns den öden Staub der Zeit. Sanduhren hocken wir im Dunkeln. Tag stellt uns auf, Nacht stürzt uns um, - ach ihrer tausend sind herum und immer noch gleichgültig funkeln dieselben Sterne unserem Leid - o, würf der Tod doch einen Stein uns endlich in den Sand hinein, zu enden diese Ewigkeit.

So ungeheuer nah war das Leben dem Dichter auf den Leib gerückt. Es folterte seinen Schrei, sein Stöhnen, Klage Vorwurf und Hohn aus ihm heraus. Es blieb dem Menschen nur zu sagen, was er leidet. Carl Albert Lange hat sein Herz nicht zersungen, seine Stimme nicht zerschrien. Er blieb im innersten Kern bewahrt und er glaubte noch:

Ein Riesenumschwung – Und das Schicksal pfeift, das in erbarmungsloser Schlinge dich durch die Weltarena schleift. Du bist’s – und doch – du fühlst in Sonnengleisen, tief, tief in dir ein zweites noch, ein bessres Schicksal kreisen.

Vielleicht begann damals des Dichters Weg ins Zeitlose. Was gab es zu besingen, als er nach Deutschland zurückkehrte? Verrat und Elend. Was gab es im eigenen Leben? Durch viele Jahre schließlich Schreiberarbeit, Brotarbeit beim Finanzamt, an einer Stelle also, wo das Leben zu nach damaliger Meinung lästigen Zahlungspflichten gegenüber dem Staat gerann. Durch all diese nahe Unerbittlichkeit läuterte sich Carl Albert Lange zu dem Bekenntnis im „Netz der Gestirne“:

Deß sei dir gewiß, im Netz der Gestirne mit Blume und Tier gefangen als Mensch -, verwebst du dich hier schon dem Wunder in Gott.

Das Netz der Gestirne bedeutet aber dem Menschen keine wehrlose Gefangenschaft, kein ins Kosmische verwandeltes Sibirien. Es macht mit zahllosen Leuchtpunkten den Raum einer schier unerschöpflichen Weltseligkeit sichtbar, die sich aus immer neuen Quellen speist und in immer neue Formen ergießt und selbst den Schlaf noch durchseelt als unerlöste Stufe des inneren Seins, von dem der Dichter erwachend so aufsteigt:

Im tiefsten Schlafe bin ich Stein, ein leichter Traum schwellt mich zur Pflanze und Tier bin ich in Halbschlafs Pein, doch auf des Wachseins höchster Schanze darf ich, ein Mensch, Gott nahe sein.

Man möchte von einer tiefen Weltbrüderlichkeit sprechen, wenn dieses Wort nicht einen so faden weltbürgerlichen Beiklang hätte und statt dessen noch in seinem weitesten, ungetrübten Verstand jenes Verhalten in sich begriffe, das franziskanisch auf hundert Wegen von Wesen zu Wesen wandelt und immer reicher und tiefer strahlend aus ihm aufs neue ganz eigen und unverbraucht hervorgeht. Man spürt die Magie der ununterbrechlichen Verbindung alles Lebens miteinander.

In solcher Welt ist auch der Tod machtlos. In ihr ist des Dichters „Letzter Wunsch“:

Kastanie, Herbst, dein erstes Siegel, vom Baum geschleudert ohn Erbarmen, will sie in meiner Hand erwarmen, sich krollend wie ein kleiner Igel. Drum, lieg ich morgen auf der Bahre, legt eine reif gepflückte Frucht mir in der Hand entschlafne Frucht, daß ich sie fest bei mir bewahre. Daß ich ihr Keimen fühle wüten und groß in mir sie umgestalte, Gott einen Baum voll tausend Blüten aus toter Hand entgegenhalte.

So geht ein unendlicher Strom der Geschöpfe durch die Welt. Der Dichter fühlt sich als Teil von ihr, er gibt sich ihr in tiefem Vertrauen hin und singt aus einer tiefen Vertrautheit mit ihr. Es ist dabei seine besondere Art, nicht vom Einzelnen zum Einzelnen zu schweifen, sondern ganz bestimmte Lebenskreise auszuschreiten, einerlei, ob es sich um einfach kreatürliche Lebensträger oder um so geistige Lebensphänomene wie den Tanz oder die Musik handelt. Man mag den sibirischen Gedichtkreis noch durch das Sondererlebnis der Kriegsgefangenschaft bedingt glauben, der nächste Gedichtband „Im Netz der Gestirne“ ist nach Langes eigenem Nachwort dazu eine „Auswahl von Gedichtorganismen, die im Laufe von 15 Jahren entstanden sind“. Schon damals – 1928 – handelte es sich um ein vielbändiges Werk, für das jene Auswahl zu werben versuchte. Tiere, Baum und Blume, Mensch, Gestalten, Merlin, Musik, Chopin sind einige der Titel, mit denen Lange damals seine Gedichtkreise bezeichnete – und kennzeichnete. Neue sind im Laufe der Jahre dazu gekommen, so dass die Zyklen bei weitem die Einzelgedichte überwiegen. Damit wird eine sehr wichtige Feststellung über Carl Albert Lange gemacht. Er ist nicht der subjektive Lyriker, der sich dithyrambisch[1] verströmt, seine Dichtung ist in einer sehr tiefen,

[1] dithyrambisch = begeistert, inbrünstig

edlen Art objektiv. Die Welt begegnet sich selbst in ihm, Ruf und Echo, Bild und Spiegelbild verschmelzen im geheimnisvollen Prozeß des Schöpferischen ineinander und sehen sich als Gedicht aus dem Herzen des Dichters klaren Wesens entlassen. Es gibt in Langes Werk zahlreiche Beispiele für diesen Vorgang. Dies aber sind seine vollkommensten, ja vollkommenen Gedichte, wo dieser Vorgang so makellos wie hier gelang:

Junger Vogel

Der die Schneeflocke zärtlich macht und leise die Blüte hebt aus der Nacht, hat gütig ins Licht dich getaucht und der frierenden Angst deiner Glieder ein winzig Gefieder aus Flaum gehaucht.

Mit diesem Gedicht ist nun auch die Sprache Carl Albert Langes in einem besonderen Beispiel vor uns hingestellt. Sie ist von einer unnachahmlich sanften Gewalt. Wie sie hier das zarte Vögelchen förmlich hinhaucht und doch in ihm die Gewalt Gottes als die auch das kleinste formende Kraft spüren lässt, so weht an anderer Stelle das Gewaltige in einem sanften Hauch, ohne seine Größe und seine weltformende Kraft zu verlieren. Natürlich ist Lange auch des vollen schweren Tons mächtig, der wie mehrfach in seinem Pferdezyklus, wie Bronze klingt:

Urwaldpferde, in den Augen erste Glut, steigen schwarz mir auf im Blut, ballend sich zu großer Herde. Orgelhaft emporgebaut fühlen sie die Sterne flüstern reibend am Metall der Haut. Hals und Schläfe glutumflossen, Schweife wie gerollt aus Rauch, Bauch an Bauch Pferde, wie sie Gott gegossen.

In diesen Versen tritt ein weiterer Charakterzug des Dichters ins Licht: Die Fähigkeit zum mythischen Gedicht, zum zeitlosen stellvertretenden Bild. Wenn er schreibt:

Groß hat ein Gott sich erhoben Also in Hengstes Gestalt, irdischer auszutoben himmlisch verhaltne Gewalt.

dann sieht man die mythische Bildquelle bloßgelegt. In ihm, dem Dichter, hat Gott sich erhoben und lässt seine himmlisch verhaltene Gestalt im Bild und Klang der Sprache irdisch werden.

Es ist auf den ersten Blick nach diesen Feststellungen sehr eigenartig, dass Carl Albert Lange diese so eigene, ihm vom Schicksal verbriefte Welt, der er sich ganz verschrieben zu haben scheint, nun hin und wieder verlässt, sich an die Eindeutschung fremder Dichtung begibt und dabei Ovid und Litaipe, Rimbaud und Baudelaire, Ibsen, Verlaine und anderen das deutsche Sprachgewand umlegte. Und doppelt merkwürdig mutet es dabei an, dass er auch ein paar prominenten Figuren aus dem Katzenjammer westeuropäischen Geistes um die Jahrhundertwende die Ehre der Eindeutschung widerfahren lässt. Es war wohl schwerer Verdruß, der Lange auf diesen Weg gebracht hat. Er begab sich in die Gesellschaft dieser verzweifelten Geister, als er im eigenen Sprachbereich nur sehr schwaches Echo fand. Als Dichter ist er sehr einsam geblieben, ist es heute noch.

Gewiß liegt das zum Teil an der zyklischen Schaffensweise des Dichters die, wie etwa in „Vom Leben und Tod der Sonnenblumen“[1], die den Beobachtungs- und Erlebniskreis bis zum Rande ausschreitet und durch die vollständige Ausschöpfung des Stoffes sehr nahe an die Grenze des formalen Manierismus gerät. So weit wird aber selbst der Liebhaber der Lyrik kaum mit Lange gehen wollen. Hier gibt es Schranken, die der Dichter auch nicht ohne Gefahr für sich selbst überschreitet. Er bewegt sich sonst, mag der Stoff auch in den Sternen liegen, zu leicht in einem Kreis um sich selbst, dessen Radius sich zunehmend verkleinert und schließlich gleich Null erscheint. Das aber ist der Zustand, in dem der Dichter – ein Anblick tödlicher Entseelung! – auf der Stelle um sich selbst tanzt und nicht mehr zu uns gehört.

[1] Der richtige Titel ist „Vom Leben und Tod der Sonnenblume“

Wenn in manchem Manuskript Langes diese Gefahr drohend sichtbar wird, dann hat das wohl die gleiche Ursache wie die Eindeutschung mancher ausländischen Dichtung. Der Dichter ist zu lange allein geblieben. Es fehlten Ansporn und Reibung. Beides aber kann der Dichter von seiner Zeit verlangen und beides soll hier in bescheidenem Maß versucht werden. Hat Carl Albert Lange so ein sehr berechtigtes und dringendes Anliegen an uns, so kann auch das Volk, in dessen Sprache er dichtet, mit gleich gutem Recht an ihn Ansprüche stellen. Wie der Dichter gleichsam in Bildnistafeln eine Reihe von Sonnenblumen vor uns aufstellt, die jeder einzelnen Leben und Sterben schildern, wie er uns eine Schar „hoffmannesker“ Figuren vorführt, so mag er Menschen von unserem Leib und Blut und Geist um uns versammeln, so mag er nicht nur für den bulgarischen Nationalhelden Lewski ein schönes Gedicht finden, so mag er vielmehr auch den Helden unseres Volkes Denkmäler errichten. Die Sprachmacht ist ihm dazu gegeben und allein die Gegenwart bietet ihm im Alltag wie im großen Geschehen erschütternde und erhabene Urbilder und unter den Dichterkameraden beweisende Beispiele genug.

So wissen wir, was wir Carl Albert Lange zu danken haben, etwas sehr Seltenes und Kostbares: vollkommene Gedichte. Sie liegen in der einen Schale der Waage und legen uns eine Pflicht auf, die Pflicht, Lange Gehör zu verschaffen. In die andere Schale lege der Dichter aber das, was wir noch von ihm erwarten. Erst wenn beide Schalen im Gleichgewicht sind, wird sich erfüllen können, was der Dichter von seinem Volk erwartet.

Tod im Traum

Mit einem Sprung aus leerem Raum, als ob er hinter feiger Wand nun endlich doch sein Opfer fand, stößt vampyrschwarz der Tod im Traum den Blitz aus Stahl mir in die Kehle und mit dem Blutschrei meiner Seele roll ich gleich einem Tier hinab den grauen Abgrund in mein Grab, und aus dem finstern Bett empor jagt mich die Angst und laut im Ohr das Echo noch des eignen Schreis renn’ durch die Stube ich im Kreis und fass’ es nicht, o wie ich bebe, dass ich noch da bin, atme, lebe …

Nächtliche Fahrt

Es wiegt mich die Droschke durch finstere Nacht, die Hufe mir trappeln die seligste Jagd. Die Droschke, sie hält vorm erhellten Hotel - und flieht wie ein Spuk mich mit raschem Geschell. Und bis in den Schlaf noch im Mondgemach hallt die Oktave der Hufe mir nach.

Der eitle König

Der König ist einsam. Der König ist krank. Nun will er allein sein. Gespenstisch und schwank die Schatten der Diener, er scheucht sie hinaus und fühlt wie die Schnecke sich endlich zuhaus. Und wagt schon zu lächeln, und hebt schon die Hand und blickt in ein abendlich glühendes Land. Da thront im Palast, von Kristallen umschreint, der König, sein Nachbar, sein grimmiger Feind, - und - seltsam - da fühlt er ein Wunder geschehn, die Frau dieses andern, die nie er gesehn, er liebt sie wie nie er ein Weib noch geliebt, dass angstvoll das Herz ihm zu Funken zerstiebt, und lautlos beginnt er im Saale zu tanzen, als griff aus dem Nichts er sich Schwerter und Lanzen, und schmückt sich den Arm mit erträumten Juwelen und schickt sich, die Wellen des Bartes zu strählen, und formt sich zum Spiegel die schimmernde Hand und glättet und streichelt das seid’ne Gewand und rückt sie zurecht sich, die Krone aus Gold und runzelt die Stirne, von Locken umrollt, und zählt an den Fingern sie ab, die Soldaten, zehntausend der besten aus all seinen Staaten, und schickt sie noch diese Sekunde hinaus, zu holen die heimliche Braut ihm ins Haus, und er tanzt um sich selbst wie ein höllischer Hahn und tanzt wie ein flammenhaft wilder Fasan von Sonnen umsaust wie ein phosphor’ner Pfau und macht sich noch schöner, zu locken die Frau, und raubt einem Hirsch das Geweih aus dem Traum und setzt sich aufs Haupt den gespenstischen Baum, und plötzlich beschwört er mit klagendem Laut in Worten so fremd, dass es selber ihm graut das Herz der Geliebten - und wild aus den Ecken jagt heulend die Hölle ihm all ihre Schrecken, entsetzliche Larven mit feurigen Augen, sich ringelnde Kraken mit Armen zum Saugen und Bälge mit grausigen Fledermausflügeln - da reckt sich der König, sich selber zu zügeln, und schämt sich des Tanzes und sieht an sich nieder, und König des Willens, ist König er wieder.

Am Urweltstrand

Urweltzeit - Am grauen Strande zwischen Steinen liegt ein Stein. Mondumschneit scheint er schweigend dort im Sande groß ein Pferdekopf zu sein. Und der Urmensch schreit, schlägt mit seinem Beil am Rande rasch noch eine Nüster ein. Und zum Wesen so befreit schürt sein dumpfes Blut zum Brande des Geschöpften stummes Sein. Und voll dunkler Furchtbarkeit wiehert er dem Meer, dem Lande seine Lust an diesem Stein.